嗯...今天要來聊聊那個...糖尿病的營養品。對,就是貨架上那一大排,看起來都差不多,但又不知道從何選起的東西。很多人在問,是不是真的需要?喝了就沒問題了嗎?說真的,這東西...它不是魔術,也不是非吃不可的補品。

先說結論

我的看法是,這些「糖尿病專用配方」,它是一個工具,而不是仙丹。 絕對不是說,你三餐亂吃,然後喝一罐這個就能把血糖降下來,完全不是這麼一回事。 衛福部也提醒過,這類食品是給有特殊營養需求的人,在醫師或營養師指導下使用的,不是喝越多越好。 它的角色,是在你「正常飲食吃不好、吃不夠、或是不方便吃」的時候,提供一個...嗯...比較穩定、比較安全的選項。 如此而已。

這些營養品,到底是在補什麼?

好,那這些罐子裡裝的到底是什麼?為什麼它敢說自己是「糖尿病適用」?跟一般的牛奶或營養品差在哪?主要就是幾個成分的比例動了手腳。

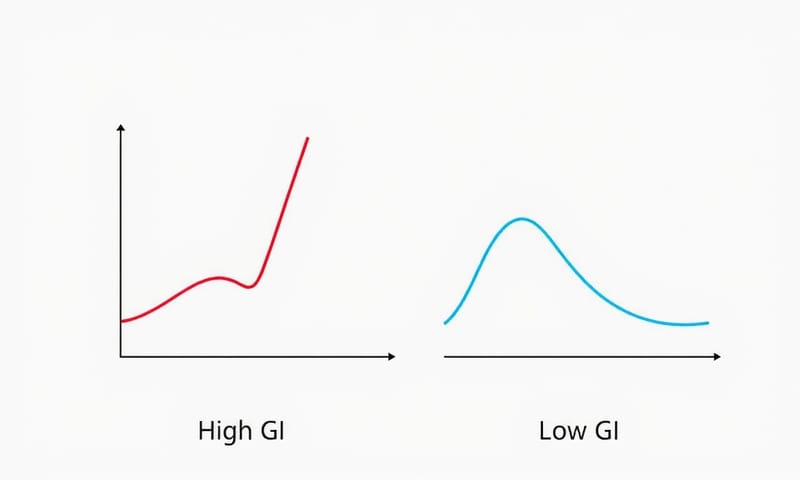

首先是最重要的「醣類」,也就是碳水化合物。它們用的是所謂的「低升糖指數 (Low GI)」的醣。 你可以想像成,一般的白飯或麵包,吃下去血糖像坐雲霄飛車,咻一下就衝很高;但這種低GI的醣,它消化吸收得比較慢,血糖是慢慢地、平穩地爬升,像在走樓梯。 這樣身體的負擔就小很多。

再來是「脂肪」。為了把醣類降下來,又要維持足夠的熱量,它們會提高脂肪的比例。 但不是壞的脂肪,而是比較好的單元不飽和脂肪酸,有點像橄欖油那種概念,對心血管反而有保護作用。

然後是「蛋白質」。這也很重要,特別是對一些年紀比較大、或是胃口不好、有肌少症風險的糖友。 補充足夠的蛋白質才能保住肌肉。 一般糖尿病配方會確保蛋白質含量足夠,大約佔總熱量的15-20%。

最後就是一些...嗯...附加價值。像是「膳食纖維」,它可以增加飽足感,也能再幫忙延緩血糖上升。 還有「鉻」,這個微量元素...你可以把它想成是胰島素的小幫手,有助於維持醣類的正常代謝。 雖然有些研究對額外補充鉻的效果還在討論中,但大部分的專用配方都會添加。

實際挑選時,我會怎麼看?

光說成分可能還是很模糊。如果我站在藥局,要幫家人挑,我會看幾個地方。我把它整理成一個...嗯...一個思考的表格,可能會比較清楚。

| 考量點 | 新手可能會這樣想 | 我會這樣建議 |

|---|---|---|

| 使用時機 | 「反正對血糖好,三餐飯後都來一罐當補充。」 | 千萬不行!把它當成「一餐的部分」或「一個點心」。 喝了它,你的飯就要少吃幾口,要做代換,不然總熱量跟醣量會爆表。 |

| 營養標示 | 「字那麼小,看不懂啦!挑大牌子、寫『低GI』的就好。」 | 至少看三樣:每罐的「總熱量」、「碳水化合物(醣類)公克數」跟「蛋白質公克數」。 才知道你到底吃了什麼進去,才知道怎麼跟正餐換。 |

| 特殊成分 | 「這個有加鉻、那個有加纖維...是不是加越多越好?」 | 這些是加分項,但不是必須。重點還是三大營養素的比例對不對。 如果是為了補充鉻,不如先確定自己是不是真的缺乏。 |

| 個人狀況 | 「我爸有糖尿病,買這個就對了。」 | 等一下。他有沒有腎臟問題? 腎臟不好的話,蛋白質就不能太高。有沒有血脂問題?那就要更注意脂肪的種類跟含量。 每個人狀況不一樣。 |

| 價格 | 「越貴的應該越好吧?」 | 不一定。貴的可能是多了某些專利成分,但不代表基礎穩血糖的效果就比較好。先從符合你營養需求、有信譽的品牌開始。台灣市場一年超過50億,選擇很多。 |

美國跟台灣的看法,有什麼不一樣嗎?

這個...我覺得蠻有趣的。我去看了一下美國糖尿病學會(ADA)的建議,還有我們台灣糖尿病學會跟國健署的資料,發現大方向一致,但強調的重點有點微妙的差異。

美國那邊,我感覺他們更強調「個人化的飲食模式 (individualized eating patterns)」。 他們不太會說有某個「理想」的碳水、蛋白質、脂肪比例,而是鼓勵你跟你的醫療團隊一起找出最適合你自己的組合。 對於補充品,ADA的態度非常保守,他們明確指出,如果沒有被診斷出營養缺乏,基本上不推薦常規使用維他命或礦物質補充劑來控制血糖。 焦點完全在於從「真實食物」中獲取營養。

反過來看台灣,我們的專家共識文件,像是2025年的那個版本,就對「糖尿病專用配方 (DSF)」的角色給了更明確的定位。 文件裡直接說,當全天然飲食不容易執行的時候,DSF可以做為「輔助改善」的「替代飲食」。 而且還列出了很多臨床上的好處,比如改善血糖、體重、降低心血管風險等等。 這點跟我們在台灣看到的情況很不一樣,主要是因為台灣的醫療環境和飲食習慣,可能讓這種方便、標準化的營養品,在某些情境下...對,像是給年長者、或三餐不定的上班族...扮演了更重要的角色。

所以,簡單說,美國那邊比較像是「你應該盡力從食物做到最好,補充品是非常時期的備案」;而台灣這邊則比較務實地認為「這是一個有臨床實證的好工具,可以在特定情況下好好利用」。 兩個都沒錯,只是切入點不同。

最常被搞錯的幾件事

最後,我想講幾個...真的...每次都會有人問,而且常常搞錯的觀念。

第一個,「我喝這個可以降血糖嗎?」不行。它絕對沒有降血糖藥物的效果。 它的作用是讓你「吃了東西之後,血糖不要升得那麼快、那麼高」,是「平穩血糖」,不是「降低血糖」。 這是完全兩回事。

第二個,「既然是專用配方,多喝點沒關係吧?」這也是超大的誤會。衛福部食藥署特別澄清過,這東西還是有熱量的,喝多了不但血糖會高,體重也會增加。 一罐的熱量大概等於一碗飯的八九成,你把它當水喝,那後果...嗯...不堪設想。

第三個,「它能取代我的藥嗎?」絕對、絕對、絕對不行。 這些營養品是飲食管理的一環,而飲食管理只是整個糖尿病控制計畫的一部分。 你還是要按時吃藥、規律運動、監測血糖,少一個都不行。

總之...這類產品是個好幫手,但它需要被正確地理解和使用。在你不確定自己的狀況時,最好的方法,真的,就是拿著產品的營養標示,去問你的醫師或營養師。 他們才能給你最個人化的建議。

所以,聊了這麼多...你現在是為了什麼目的在考慮營養品?是為了方便、補充不足,還是當點心?在下面留言分享一下你的情況吧。